Мезенская роспись – тип народной росписи домашней утвари, сложившийся в низовьях реки Мезень Архангельской области и описанный к началу XIX века. Основными особенностями росписи является архаичность изобразительности, использование красного и черного цветов, трехчастное деление сюжета.

Не многоцветная, условная, она несет отпечаток суровых природных реалий края. Вместе с тем, она обращает на себя внимание глубинным народным пониманием мира в сюжетах, которые раскрываются инвариантными слоями смысловых трактовок для каждого зрителя согласно его эрудированности. Так один и тот же сюжет разворачивается для обывателя лежащим на поверхности визуального освоения сюжетом аграрно-охотничьего цикла, но в этом же сюжете религиовед, этнограф или археолог может прочесть скрывающийся миф, отражающий языческие представления о мироустройстве.

Несмотря на позднюю датировку (примерно около 1904 г.), по стилистике «мезенку» можно отнести к наиболее архаичным видам изображений, дожившим до XX века [2]. Косвенным доказательством, например, может служить мнение «отца русской археологии» Б.А. Рыбакова, который отмечал в росписи отголоски народных и шаманических представлений о трехчастном делении мира, а также архаичного культа коня, оленя или лося [7, 8]. В подтверждение древнего происхождения служит тот факт, что ныне близь Мезенской губы Белого моря и Онежского озера находят схожие по исполнению наскальные изображения. Эти находки фактически свидетельствуют о древних истоках формирования росписи, относящихся ко времени первоначального этногенеза племен русского севера. В 1906 промысел локализуется в деревне Палащелье и на изделиях появляются подписи мастеров: Аксёновых, Новиковых, Федотовых, Кузьминых, Шишовых. 1920-е годы связаны с периодом угасания промысла. В наши дни роспись изучается в рамках отраслевых специальностей декоративно-прикладной направленности и народного творчества, в системах дошкольного, школьного и дополнительного образования страны.

Для увлекательного времяпрепровождения, расширения кругозора и раскрытия в себе новых граней творчества автор на страницах сайта предлагает выполнить декоративную разделочную доску в подарок или для собственной кухни.

Воссоздавая определенную народную традицию того или иного промысла мы обязаны руководствоваться конкретными определяющими ее параметрами: традиционный набор изделий; традиционные материалы; традиционные сюжеты. Если один из этих параметров изменяется, то о традиции говорить не приходится. Такое новое явление уместнее называть стилизацией.

Набор изделий

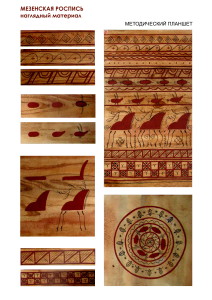

Росписью декорировалась любая домашняя утварь от посуды, прялок, коробов и туесов, до сундуков и предметов мебели.

Материалы

Роспись традиционно исполнялась на неокрашенной, негрунтованной поверхности дерева или бересты, сохраняя природную фактуру основы. Поэтому предлагается купить в хозяйственном магазине неокрашенную разделочную доску, чтобы на ней была видна фактура дерева.

Традиционные цвета для росписи: черный (сажа) и красная охра, сурик или земляная красная. Красный в основном используется на первом этапе росписи, когда закладываются пятна будущих тел животных и основа орнамента. В пору зарождения промысла нанесение красных пятен производилось измочаленным концом палочки. В современных условиях хорошо подходят плоские и круглые кисти различного размера. Во второй этап по красной основе орнамент дополняется черными графичными линиями, которые в народе называли «разживками» или (в зависимости от региона) «приписками». Эта работа опять же пращурами выполнялась пером глухаря, тетерева или гуся. Ныне хорошо подходят тонкие круглые кисти 3 номера.

Необходимо сразу оговориться о красящих материалах. Вряд ли кто в домашних условиях в единичном производстве станет в наше время растирать природные земли и сажи для изготовления экологических красителей, или пропитывать древесину льняным маслом и пропаривать её на водяной бане, пока дерево не перестанет впитывать масло, а потом полировать доску. Пищевых красителей и лаков, подходящих для художественных работ в домашних условиях в продаже нет.

Поэтому наиболее удобным вариантом декорирования в описанных условиях будет проклеивание, роспись и лачение только одной – не пищевой – стороны изделия, чтобы вторую можно было использовать в бытовых целях. Иными словами, не следует декорировать посуду со стороны соприкосновения с едой. Либо декорировать полностью, но использовать только в декоративных целях, чтобы не производить механических повреждений или нагревания. Иначе, орудуя ножом, вилкой и ложкой вы, неминуемо, будете разбивать лак и краску, получая мелко дисперсионные частички химических материалов в пищу.

Для окраски же декоративных изделий подходят любые кроющие (непрозрачные) художественные краски от гуаши до масла. На основе опыта можно порекомендовать темперу. Она дает бархатистую поверхность как гуашь, быстро сохнет и не размывается в дальнейшем лаком, потому что на поверхности красящего слоя образуется водонепроницаемая пленка. Для закрепления рисунка в старину изделие вновь покрывалось яйцом, а ныне хорошо подходит любой лак от столярного до художественного.

Сюжет

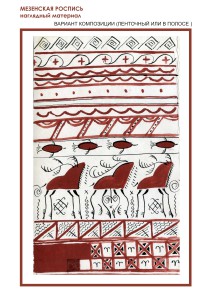

В области сюжетов основой росписи служит орнамент с повторяющимся рапором, который отражает цикличность жизненных и природных процессов на разных уровнях миропонимания. По структуре построения орнамент встречается во всех трех существующих вариантах: полосе (линейный, ленточный), круге (лучевой), модульной сетке (шпалерный). Во многом это обусловлено формой декорируемого объекта, но не обязательно. По изобразительным элементам орнамент комбинированный.

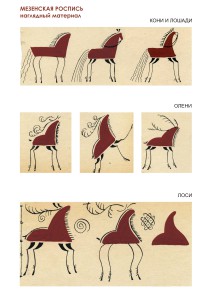

Важнейшей составляющей комбинации являются зооморфные изображения в основном оленей, лосей, коней и региональных птиц (рис. 1 – 2).

Также составляющей комбинации являются геометрические элементы, предстающие зрителю символами или знаками солнца, луны, стихий, растительности и т. д. (рис. 3– 4).

Фитоморфные (растительные) элементы в комбинации также представлены широко (рис. 5 – 7).

Принципы орнаментации тесно связаны с трехчастным представлением о мире в «первобытном естествознании». Можно встретить примеры, где орнамент укрывает три части, символизирующие миры, но также распространенной схемой композиции является орнаментальное заполнение верхней и нижней части, а в средней сюжетная сценка, причем возможно не симметричная. Ныне эти части описываются как Навь – нижний, Явь – средний и Правь – верхний. Следует оговориться, что «в аутентичных источниках по славянской мифологии и фольклору известен только термин «навь», означающий мертвеца; «Явь» и «Правь» в этих источниках не встречаются» [9, C. 245].

Навь в Толковом словаре Даля трактуется как встречающийся в некоторых губерниях синоним слов мертвец, покойник, усопший, умерший. [5] советский и российский археолог, исследователь славянской культуры и истории Древней Руси, академик РАН Б. А. Рыбаков в «Язычестве древних славян» пишет «Навьи – мертвецы или, точнее, невидимые души мертвецов» [8, С. 27]. Однако отношение к навью возможно двоякое: с одной стороны, как к почитаемым ушедшим предкам, с другой – как к враждебным человеку мёртвым.Выскажем мнение, что это две стороны одного опыта соприкосновения с сакральной тайной смерти и представления жизни после смерти. С одной стороны человеческих представлений восторг от возможности получать силы, защиту и помощь; с другой – испуг от подразумеваемой расплаты за возможное небрежное, невежественное обращение с миром мертвых (например, с чужими предками, почему бы и нет?). К таким выводам подталкивают в своих трудах и Б.А. Рыбаков [7, 8], и российский и советский филолог-славист, историк литературы, этнограф Н.М. Гальковский [3] анализируя путаницу в названиях, но схожесть по сути празднования дней (Красная горка, Навий день, Радуница) на Радунецкой (Фоминой по церковному) неделе в различных регионах расселения восточных славян. Однако всё это дни общего поминовения покойников на Руси, которые понимаются в контексте культа предков. Средний – явный мир – это проявленный мир физических явлений. Верхний мир был отведен правящим богам. Признавая, что понятия «явь» и «правь» не встречается в достоверных источниках и является лексическим нововведением, однако выскажем уверенность в том, что «триада» была, но называлась как-то иначе. Так некоторые сведения о мироустройстве древних славян учёные черпают из «Слова о полку Игореве». В частности, внимание привлекает отрывок: «Вещий Боян, если о ком-либо пропеть замыслил, то разлетается мыслью-белкою по древу, серым волком по земле, сизым орлом под облаком» (Перевод А. К. Югова). Некоторые исследователи в данном отрывке находят трёхчастное деление мира (небо-ствол-земля) и архетипический образ Мирового древа. В данном случае получается, что Боян, путешествовал по мирам, получая знание и вдохновение из всех миров [4, С. 64-72]. Кроме того, представления о Мировом Дереве сохранились в позднейшей традиционной культуре славянских народов – в сказках, заговорах, росписях прялок и т.п. Например, в начальной части заговора заговаривающий локализует себя в центре сакрального мира: «На море-Океане, на острове Буяне стоит дуб Карколист, на том дубе сидит сокол, под тем дубом змея…». То есть видно, каким образом славяне представляли себе Вселенную» [10].

С другой стороны, можно относиться к явлению трехчастного деления в росписи как к реалиям экосистемы: земле, ее обитателям и небу. В этом вся прелесть росписи, которая раскрывается зрителю в соответствии с его эрудицией.

Вместе с тем, следует отметить тот факт, что народные мастера никогда не изображали ничего просто так. Авторитетные ученые, сошлемся, например, на М. В. Алпатова и А. П. Окладникова, уверенны в том, что изображения в древнем мире были подчинены требованиям определенного религиозного культа [1, 6]. Это и наскальные изображения, и скульптуры, и вышивка с росписью домашней утвари. В частности, на бытовых предметах, по представлениям древних народов, четко определенные знаки, нанесенные на конкретное место во взаимосвязи с функцией объекта, рассматривались как обереги, дарители необходимых свойств или усилители уже имеющихся, магниты, притягивающие определенные явления. Этот феномен охватывал все области жизни язычников не только в плане носителей магических изображений, но и саму жизнедеятельность человека и применялся в аграрной, бытовой, свадебной, охотничьей и военной магиях. Из этого можно сделать смелый вывод о том, что все современное искусство выросло из культа. Автор предполагает, что только во вторую очередь эти изображения стали связываться с украшательной функцией.

В нашей росписи мы нарисуем сверху вниз небесные линии и знаки с ниспадающими водными линиями справа налево, как бы приходящие к нам (отталкиваясь в рассуждениях от заложенной с детства идеи читать слева на право и рассматривать лист также),а также улетающих слева направо птиц (рис. 9). Всё это повествует зрителю о наступлении дождливого осеннего периода в природе. Центральный сюжет изображает лосей: самок по бокам и самца по середине. Об их половой принадлежности зритель должны понять, анализируя геометрические знаки под туловищами животных. Во-первых ярко бросается в глаза узнаваемый мужской символ в виде прямой линии с перпендикулярным знаком бесконечности в виде фаллоса и двух яичек. Мыслиться, что и яички выполнены не случайно спиралью, потому что в них жидкость (семя) и потому что оно даёт жизнь. Во-вторых обращают на себя внимание ромбы, как знак вспаханного и готового к принятию семян поля, который в данном случае можно интерпретировать как знак плодородия и готовности к выращиванию чего-либо. Вместе с тем спирали зачастую также относятся к женским символам или символам женского плодородия. Этот сюжет связывается исследователями с мотивом осеннего гона. Ниже идет стандартная для народного творчества графическая интерпретация земли в виде квадратной сетки. Причем, в квадратах мы видим опять же водные линии и знаки растений, но направленные вниз. Это мы интерпретируем как наполненную дождевой водой землю и увядающие растения на ней. Таким образом по сюжету росписи можно говорить о аграрно-охотничий тематике, по которой передавались знания о смене времен года, о размножении лосей и об особенностях охоты во время гона на лося. В то же время, на сакральном плане росписи явно прослеживаются представления о мире древних людей. Отражая трехчастное представление о мире. А изобразительные элементы подобны древнему способу не только письма, но и шифрования магических представлений о двигающих жизнь энергиях, сокрытых в понимании семантики лося как символа дождя или вызывающего дождь, разрезающего небесную твердь своими рогами… Однако у многих народов России лось еще и располагается рядом с Солнцем. Он же символ здоровья, храбрости, сил, жизни и иных, которые еще требуют систематизации в научном понимании символа. Эти различные и важные значения животного вытекают из роли лося и оленя в поддержании жизни первобытных охотничьих племен. Также место коня на небе. Коня как Солнца, скачущего над Землей или коней небесной колесницы Ярилы, а птиц как душ предков [7, 8].

Технология

Перед началом работы предлагаем выполнить подготовительные упражнения, а затем и эскиз росписи.

Перед росписью древесину необходимо проклеить яичным белком, желатином или клеем ПВА, чтобы забить поры волокон дерева, по которым, в противном случае, может растечься краска.

Далее кистью с охрой красной разметить местоположения тел будущих животных, птиц и сетку будущего орнамента.

Тонкой круглой кистью дорисовать графичными линиями дорисовать красный подмалёвок до узнаваемых элементов.

После высыхания залакировать изображения для длительного хранения.

Литература

- Алпатов М. В. Всеобщая история искусств. Т. 1-3. М.-Л., 1948-55.

- Воронов В. С. О крестьянском искусстве : избр. труды / В. С. Воронов; [авт. вступит. ст.: Т. Разина]. — М. : Сов. художник, [1972]. — 350 с. : ил.

- Гальковский Н. М. Борьба христианства с остатками язычества в древней Руси. Т.II. – ЗапюМоск. Археолог. Инст-та. М., 1913, т. XVIII? C. 5, 6.

- Мороз Е. Л. Следы шаманских представлений в эпической традиции Древней Руси // Фольклор и этнография: Связи фольклора с древними представлениями и обрядами. Л.: Наука, 1977. С. 64-72.

- Навь // Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. / авт.-сост. В. И. Даль. — 2-е изд. — СПб.: Типография М. О. Вольфа, 1880-1882.

- Окладников А. П. Первобытное искусство. // Большая советская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред.А. М. Прохоров. – 3-е изд. – М. : Советская энциклопедия, 1975. – Т. 19 : Отоми — Пластырь. – 632 с.

- Рыбаков Б. А. Язычество древней Руси. Москва, изд. «Наука», 1988. 790

- Рыбаков Б. А. Язычество древних славян / М.: Издательство «Наука», 1981 г.

- Творогов О. В. Влесова книга. // Труды отдела древнерусской литературы. – Т. 43. – 1990. – C. 245.

- Юдин А. В. Ономастикон русских заговоров: имена собственные в русском магическом фольклоре. М., МОНФ, 1997. 319 с.

Рубрики:

Рубрики:  Теги:

Теги: